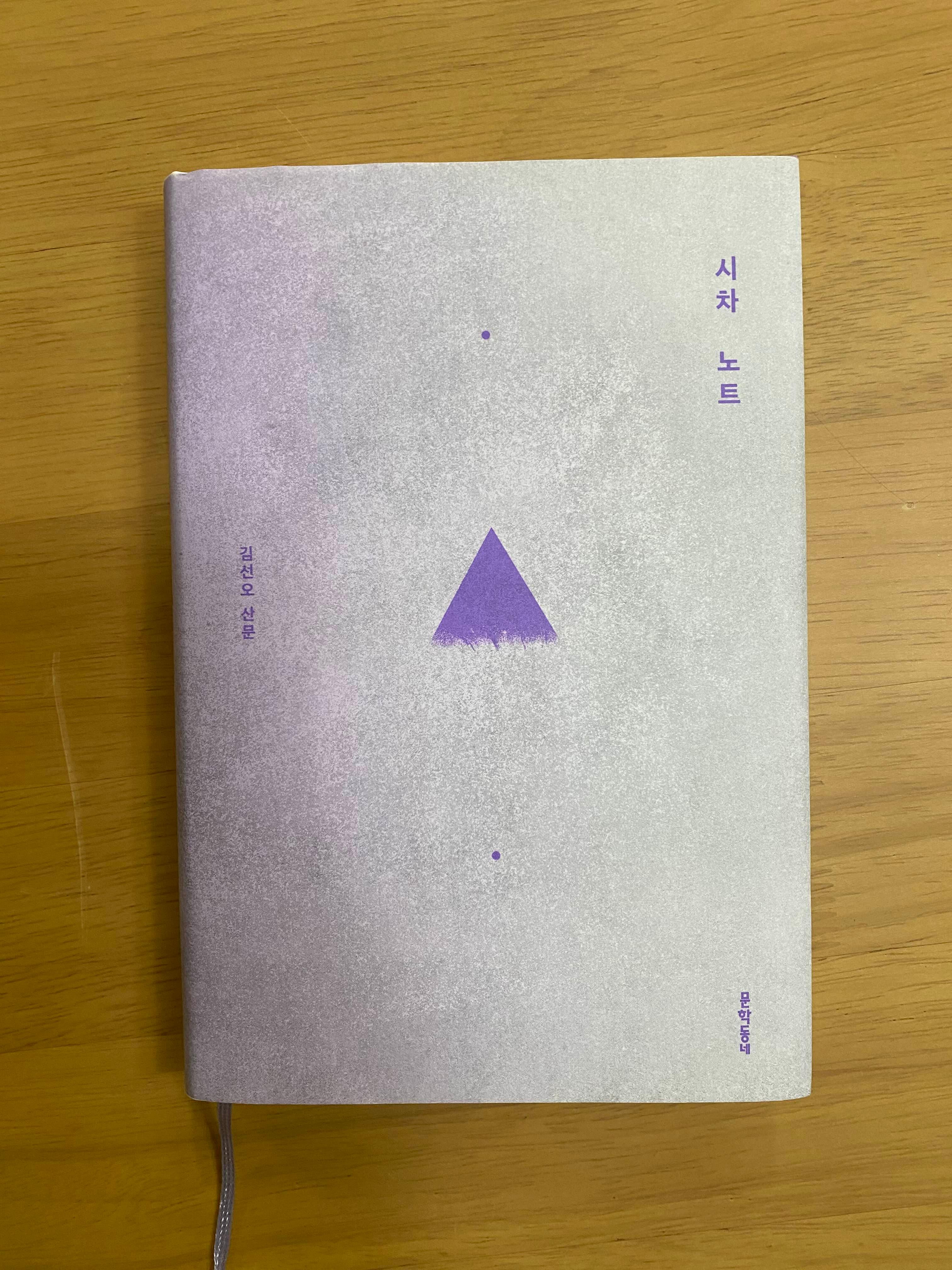

흔히 뜬구름 잡는다는 말을 쓴다. 누군가의 이야기가 허황하다는 뜻으로 하는 말일 것이다. 김선오의 《시차 노트》를 읽고 맨 처음 떠오른 생각은 뜬구름 같다는 것이었다. 하지만 오해하면 안 된다. 나는 그의 글이 허황하다고 말하려는 것이 아니다. 작가는 이 책의 의도를 이렇게 밝히고 있다.

'두 개의 단어 사이를 오가거나 두 개의 단어를 발판 삼아 멀리 가는 글쓰기. 두 단어 사이의 영향 관계를 가늠하거나 생성하기'

나는 저 문장들이 마치 하늘에 떠 있는 구름들 사이를 걷는 일처럼 느껴졌다. 그것은 허황된 일인가? 그렇게 말해서는 안 될 것이다. 왜냐하면 그것은 우리가 쓰는 단어들의 세계를 새롭게 상상하고 탐색하는 일이기 때문이다. 우리를 낯선 시공간 속으로 데려다 놓는 일이기 때문이다. 그리하여 시선을 달리하는 일, 그 시선의 다름을 인지하는 일, 혹은 더 멀어지는 일이기도 하며, 시차를 가로지르는 일이기도 하기 때문이다.

김선오는 시인이지만 나는 그의 시를 아직 읽지 않았다. 다만 작년 여름에 나는 그의 에세이인 《미지를 위한 루바토》를 읽었고, 올해 여름엔 《시차 노트》를 읽었다. 단순한 우연이겠지만, 어쩐지 여름에 이 작가의 글을 읽게 되는 일이 우연이 아닌 것처럼 느껴지기도 한다. 뜨거운 여름 열기의 혼몽함이 그의 글을 이루는 주요한 성분이라도 되는 것처럼.

그는 시인이므로, 그가 쓰는 에세이가 시적이라고 말하는 것은 어쩌면 당연한 일인가? 시적인 산문이 있고 산문적인 시가 있다면, 《미지를 위한 루바토》는 시적인 산문에 가깝고, 《시차 노트》는 산문적인 시에 가깝게 느껴진다. 그것은 앞서 언급했던 바와 같이, 작가가 이 책을 쓴 의도와 관련이 있을 것이다. '두 개의 단어 사이를 오가거나 두 개의 단어를 발판 삼아 멀리 가는 글쓰기'라는 것. 그리하여 소제목들도 모두 '비 ― 소리', '피아노―비유', '봄 ― 터널', '바다 ― 리듬'... 이런 식이다. 어떤 단어들에 천착하는 일은 산문보다는 시에 더 가까운 일일 것이므로.

여행은 곧잘 만들어졌다. 떠나온 곳과 향하는 곳이 있기만 하다면······ 이동과 여행 사이의 위계는 세상의 수없는 위계들에 비하면 다소 쉽게 무화되는 희미한 것이었다. 향하는 곳이 편의점이든 할머니 집이든 콩코르드광장이든 살아 있음이 두 발을 이끌어 도착하게 되는 곳, 그곳으로 가는 동안이 여행일 수 있었다.(105쪽, '잠-이동' 중에서)

곧잘 만들어지는 여행처럼, 나는 그의 안내를 받아 두 단어 사이를 여행하는 시간이 좋았다. 김소연 시인의 발문처럼, 넘쳐흐르는 아름다움이 그 속에 있었다. 책을 읽는 동안 구름 속을 걷는 듯한 혼몽함에 젖어 있다가 책을 덮자 아주 잠시 세계가 출렁거렸다. 그 아찔한 시차에 잠시 눈을 감았던가.

'흔해빠진독서' 카테고리의 다른 글

| 울음을 그친 것은 슬픔이 사라졌기 때문이 아니고, 비로소 운 것은 네 슬픔을 알았기 때문이 아니라고 (3) | 2025.06.21 |

|---|---|

| 두 사람의 인터내셔널 (0) | 2025.06.15 |

| 어떻게 민주주의는 무너지는가 (0) | 2025.05.20 |

| 이제 나는 햇빛에 대해 조금 안다고 말할 수 있다 (4) | 2025.05.08 |

| 나는 나를 견딜 수 있는가 (0) | 2025.05.03 |