이렇게 시작해 볼까.

(사실 이건 처음은 아니다)

소설 속 작가 자신이 했던 말들로 내 글을 시작하는 것. 그것으로 내 감상을 대신 말하게 하는 것. 그러니까 그는 이렇게 말한다.

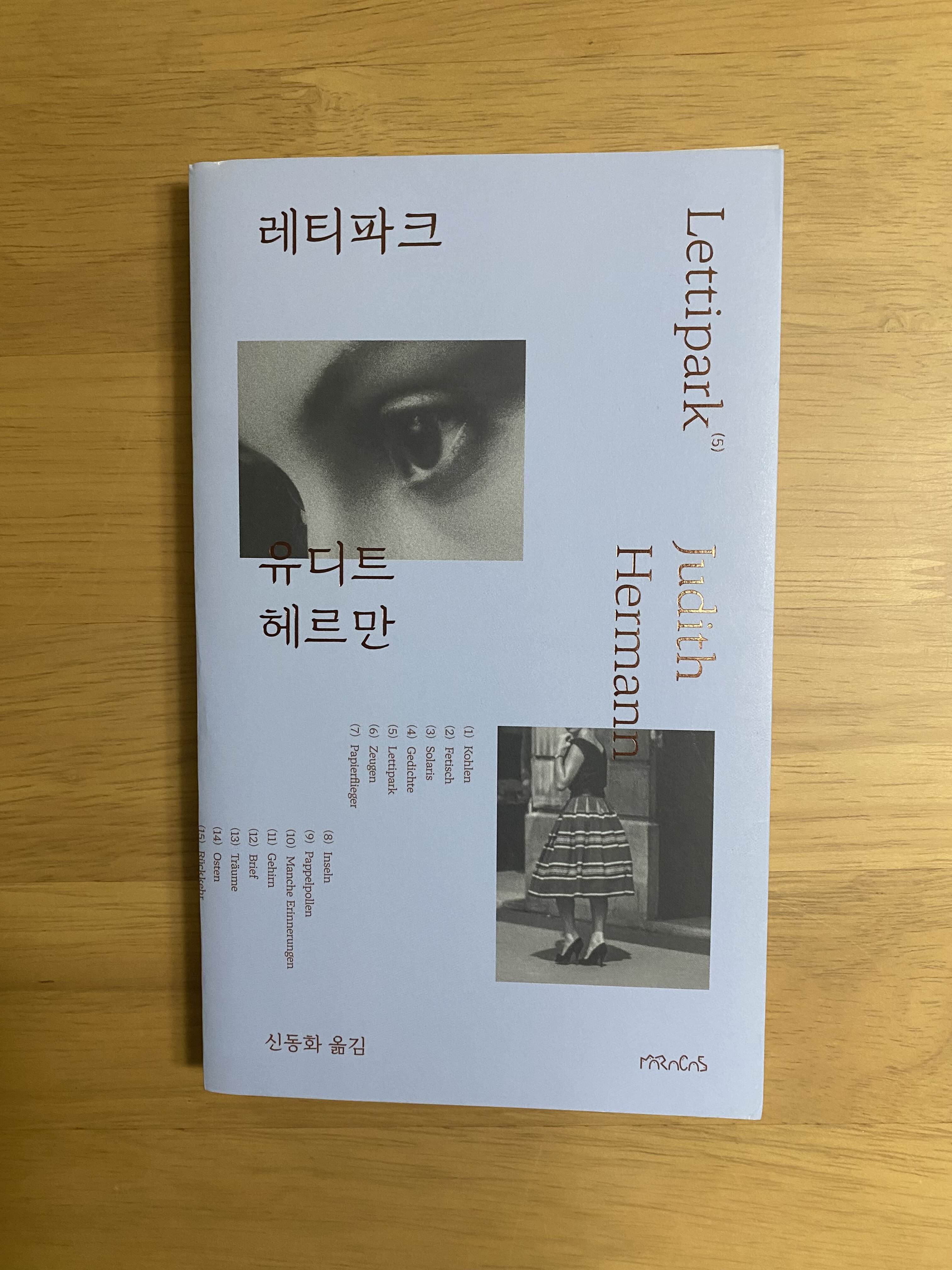

"평범한 동시에 낯선 삶의 광경은, 내가 기억하기로, 『레티파크』 속 이야기들에 영향을 주었다. 의식한 것은 것은 아니지만 무의식적으로. 다채롭고 수수께끼 같은 의미가 실린 타인들의 일상이 말이다. 당신이 글을 쓰고 있는 장소가 글에 자취를 남기고, 그 자취는 나중에야, 여러 해가 지난 후에야 눈에 띈다, 늘 그렇다."

그리고 이렇게도 말한다.

"때로 어떤 예감들이 우리를 엄습한다. 우리 등 뒤에 누가 서 있는 듯한 느낌. 하지만 몸을 돌리면 아무도 없다. 그럼에도 불구하고. 밤에 꾼 어떤 꿈들은 하루 종일 당신을 따라다닌다. 낮의 빛은 그 꿈들을 쫓아낼 수 없다."

이 소설은 작가 자신이 말한 대로 '밤에 꾼 어떤 꿈' 같다. 낮의 빛이 쫓아낼 수 없는, 하루 종일 당신을 따라다닐 그 꿈 말이다. '평범한 동시에 낯선 삶의 광경'을, '다채롭고 수수께끼 같은 의미가 실린 타인들의 일상'을, 아무도 없는 빈 방에 남아있던 누군가의 자취 같은 것들을, 작가는 무심한 듯 그려 보인다(하지만 어떤 순간에 대한 깊은 시선이 있다). 이 소설집은 그런 '예감'들로 가득하다.

누군가의 자취란 아주 잠시 느껴지는 것일 뿐, 시간이 지나면 금세 사라지고 만다. 이 소설을 읽고 나는 금방 사라져 버릴 그 자취들을, 그 느낌들을 잡아놓기 위해 한동안 그것에 대해 계속 생각했다. 꽤 오래 나는 그것에 대해 생각했던 것 같다. 지금은 사라져 버린(아주 조금 남아 있을까?) 그 느낌들을 나는 기억에 의존해서 쓰고 있다. 그 기억이란 것도 곧 사라져 버릴 테지만. 그렇게 되기 전에, 지금이라도 이렇게, 그 자취를, 그 유령을, 그 순간을.

'흔해빠진독서' 카테고리의 다른 글

| 사악한 목소리 (0) | 2024.09.08 |

|---|---|

| 쓸 수 없음에 대해 쓰기 (2) | 2024.08.10 |

| 그것은 사랑이었을까 (0) | 2024.05.26 |

| 세상에 변하지 않는 것이 있다면 (0) | 2024.04.21 |

| 당연하고도 힘차게, 쓸쓸한 자는 (0) | 2024.04.07 |