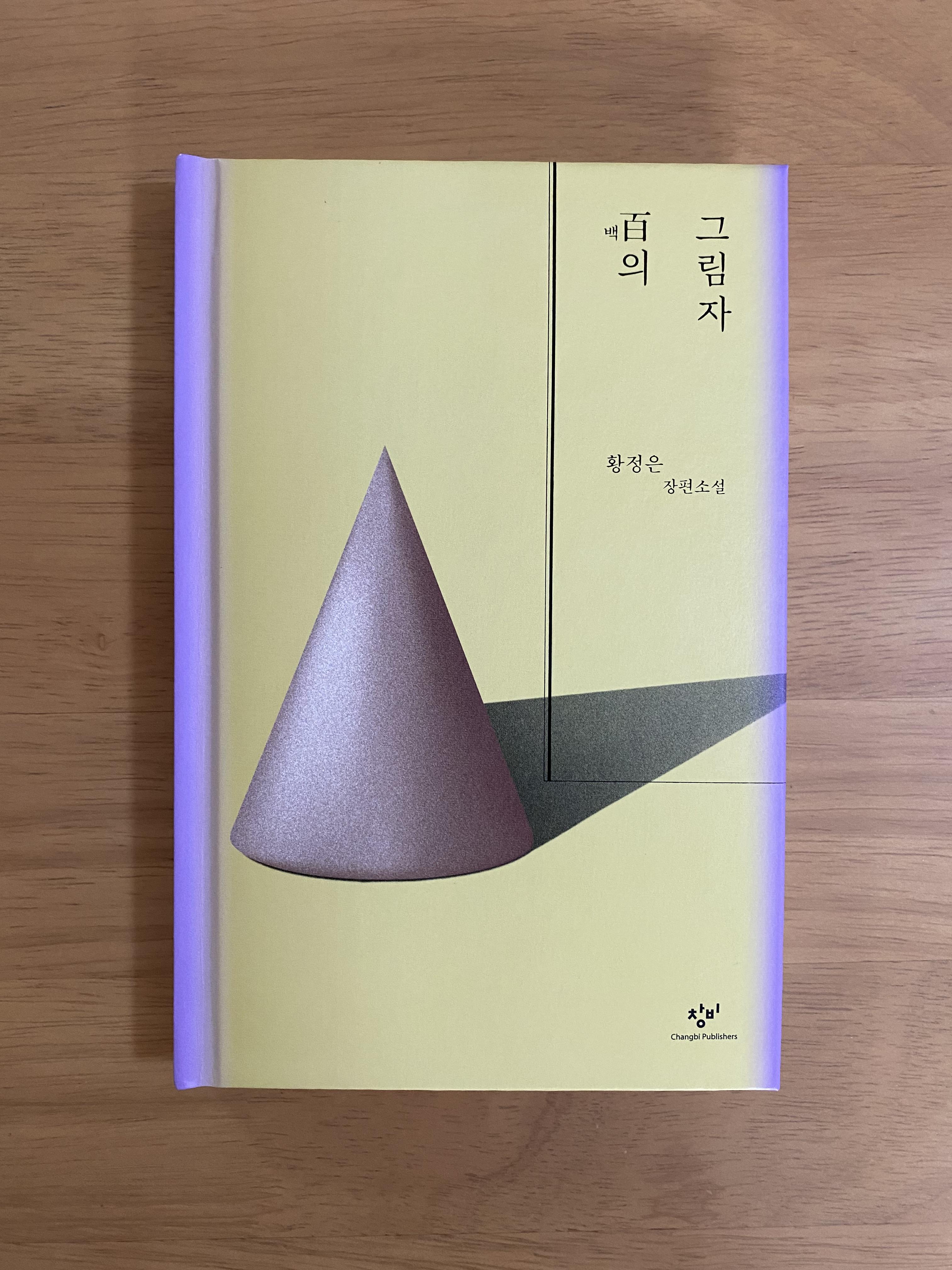

황정은의 『백百의 그림자』를 읽었다.

나는 이 소설을 무재와 은교의 사랑 이야기로만 읽고 싶었다. 하지만 그렇게만 읽는다는 건 은교와 무재의 입장에서는 좀 억울하지 않을까 생각했다. 이 소설은 그들의 사랑을 절제된 문장으로 꾹꾹 눌러 담고 있지만, 그들을 둘러싼 암울하고 허망한 상황 역시 무시해서는 안 되는 것이었기에. 오히려 그 속에서 그들의 행보가 좀 더 빛 쪽으로 한걸음 다가가기를 간절히 바라게 되는 것이다. 자신의 그림자에 자신이 먹히는 불상사가 생기지 않도록. 그렇게 허망하게 사라지지는 않도록.

사람들이 슬럼가라고 부르는 곳에서, 곧 철거가 될 건물에서 근근이 삶을 이어온 사람들에게 그곳은 일터 이상의 장소일 것이다. 그들은 그곳에서 자라나 그곳에서 일하며 그곳에서 생을 마감한다. 부모가 진 빚을 자식이 물려받고 죽을 때까지 빚의 빚을 갚다가 생을 마감하는 사람들이 존재하는 곳. 그곳에서 사는 무재와 은교. 그들의 선택지는 무엇일까. 그들은 무엇을 선택해야만 하고, 무엇을 선택할 수 없는가. 그 선택이라는 것에 자신들의 의지는 얼마나 반영이 되는가. 자신들의 그림자에 스스로 먹히지 않도록 조심조심해야만 하는 삶이란.

작가 자신도 바랐듯이, 나 역시 소설의 마지막, 무재와 은교가 섬에서 고립되어 어둠 속에서 나루터로 향할 때, 누군가를 만나게 되기를 간절히, 간절히 바랐다. 세상이 정영 그렇지만은 않을 거라고, '어차피'의 세상에서 '그럼에도 불구하고'의 세상이 분명히 존재할 거라고 그렇게 바랐다.

은교씨.

하고 무재씨가 말했다.

노래할까요.

소설은 이렇게 끝이 난다. 작가 특유의 절제된 슬픔이 이 소설에서도 유감없이 발휘되었다. 아니, 이 소설은 작가의 첫 장편소설이니, 작가 자신의 문체가 확실히 드러난 작품이라 해야 할 것이다. 나는 그의 응축된 단문의 대화들이 좋았다. 무재가 툭 던지는, 무심한 듯 다정한 말들이 좋았다. '메밀국수 만들어먹을까요.' 같은 특별할 것 없는 말들이.

무재씨가 문득 나를 향해 돌아서서 말했다.

그림자가 일어서더라도, 따라가지 않도록 조심하면 되는 거예요.

슬프지만 슬프지만은 않고, 절망적이지만 절망적이지만은 않으며, 허망하지만 허망하지만은 않은 그런 소설이다.

'흔해빠진독서' 카테고리의 다른 글

| 작지만 확실한 위로(윤성희, 『날마다 만우절』) (0) | 2022.12.17 |

|---|---|

| 푸른 사과가 있는 국도 (0) | 2022.08.30 |

| 부엉이에게 울음을 (0) | 2022.08.08 |

| 날것의 무언가가 나를 치고 가기를 (0) | 2022.06.06 |

| 나는 막다른 길들을 바라볼 것이다 (0) | 2022.05.19 |