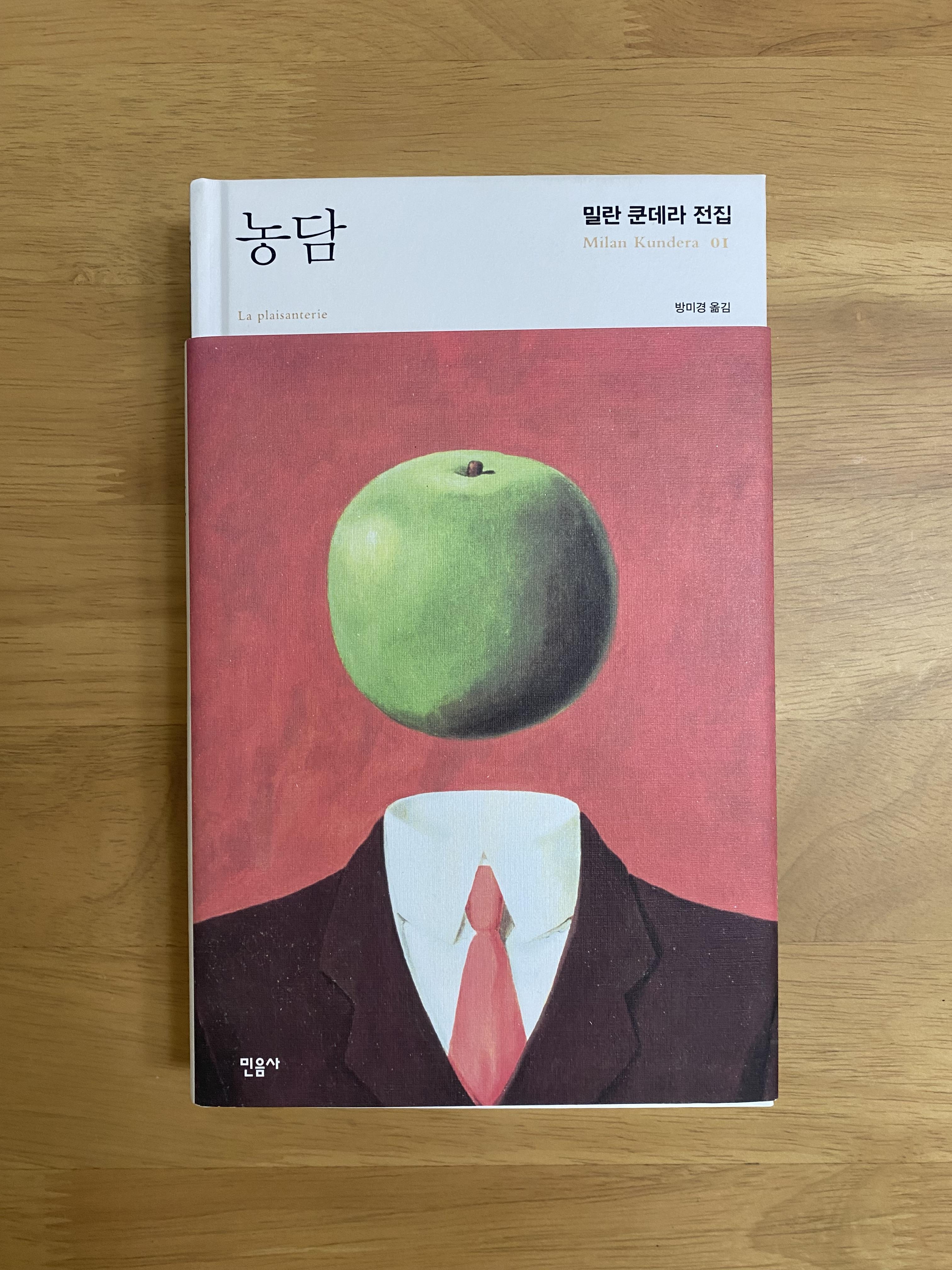

얼마 전 밀란 쿤데라의 타계 소식에 다시 그의 책을 펼쳐 볼 생각을 하게 되었다. 지금까지 읽은 그의 책이라고는 저 유명한 『참을 수 없는 존재의 가벼움』이 다였으니. 지금은 전혀 기억나지 않는 그 책을 과연 읽었다고 말할 수 있을까 싶지만 뭐 어쨌건. 변명을 하자면, 나는 너무 일찍 그의 책을 읽었던 것인지도 모른다. 그러니까 너무 이른 나이에(그의 책을 도무지 소화하기 어려운 나이에) 나는 그의 책을 읽은 것이다. 그렇다면 지금은? 글쎄...

다시 『농담』으로 돌아와서, 이번에 읽은 그의 소설은 처음 그의 책을 읽었을 때보다는 잘 읽혔다. 그만큼 내가 컸다는 뜻(여러 가지 의미로)일 수도 있고, 책이 재밌었다는 뜻일 수도 있을 것이다. 소설의 각 장은 이 책의 주요 인물들의 이름이 붙여져 있고, 내용 역시 그 인물들의 관점에서 서술되어 있다. 루드비크, 헬레나, 야로슬라프, 코스트카... 루드비크가 사랑했던(사랑이라고 해야겠지?), 이 소설에서 가장 미스터리하고 중요한 인물인 루치에는 별도의 장을 부여받지 못했다. 하지만 소설을 읽다 보면 왜 그래야만 했는지, 왜 루치에의 이야기가 코스트카에 의해 서술되어야만 했는지 알게 된다.

소설은 젊음이라는 현상과, 사랑이라는 개인적인 사건이 역사라는 거대한 물결에 뒤엉키면서 벌어지는 여러 인간 군상들의 이야기를 그린다. 이 소설은 당시 시대 상황과 밀접하게 결부되어 있고, 그래서 더욱 비극적이면서 희극적으로 보인다. 의도치 않은 농담에 의해 받은 오해가 어떻게 한 사람을 처참하게 만들 수 있는지 이 소설은 잘 보여준다. 그것은 이 소설의 주인공처럼 보이는 루드비크뿐만이 이나라 소설에 등장하는 인물들 모두 삶의 거대한 농담에 휩쓸려 농락당하는 모습을 보여주고 있다.

이 소설을 읽고 나면 그런 생각이 든다. 삶은 우리의 의지와는 달리 거대하고 야비한 농담이며, 우리는 그 농담에 결국 놀아나고야 마는 존재들일 뿐이라는 것. 농담 섞인 한마디 말 때문에 나락으로 떨어진 루드비크도 그러하고, 루드비크에게 놀아난 헬레나도 그러하고, 아들에게 배신당한 야로슬라프도 그러하며, 트라우마 때문에 사랑이 쉽지 않은 루치에도 그러하다. 그렇다면 삶은 비극일 뿐인가? 그 속에서 우리는 그저 몸부림치는 존재들일 뿐이라는 말인가? 삶이 거대한 농담이라면 우리가 삶에 대해 진지해지는 것만큼 우스운 일이 또 있는가? 결국 남는 것은 냉소와 체념뿐이지 않은가?

소설의 마지막 장면은 무척이나 희극적이며 상징적이다. 루드비크에게 농락당한 헬레나는 죽음을 선택하지만 죽지 못하고, 복수 때문에 헬레나를 이용한 루드비크는 결국 복수를 하지 못한다. 헬레나가 죽었거나 루드비크가 복수를 이루었다면 이 소설은 무겁게 끝이 났을 테지만, 끝까지 그들을 둘러싼 삶은 그들을 무겁게 놓아두지 않는다. 마치 삶은 무거움만 있는 것은 아니라고, 삶이란 의도치 않은 사건들의 연속이며, 그러한 변화가 삶을 무겁게도 가볍게도 만든다고 말하고 있는 것만 같다. 루드비크가 마치 체념한 듯 야로슬라프의 악단에서 함께 연주하는 마지막 장면은 그래서 의미심장하다.

오랜 오욕과 치욕의 날들 속에서 오로지 복수를 생각한 주인공 루드비크는 마지막에 무엇을 깨달았을까. 어쩌면 저 짧은 시구가 떠오르지 않았을까? 내가 이 소설을 읽고 그랬던 것처럼.

왜 사냐건,

웃지요

삶이 거대한 농담이라면, 그저 웃는 수밖에. 한바탕 웃고, 한바탕 울며 또다시 걸어나가는 수밖에는.

'흔해빠진독서' 카테고리의 다른 글

| 마음이란 붙잡기 힘들고, 붙잡기 힘든 것이 마음이라면 (2) | 2023.11.19 |

|---|---|

| 이토록 평범함 미래라니 (4) | 2023.10.18 |

| 당신을 위한 것이나 당신의 것은 아닌 (0) | 2023.07.30 |

| 비타 색빌웨스트, 『모든 열정이 다하고』, 민음사, 2023. (0) | 2023.07.02 |

| 조금도 특별하지 않은 특별한 말인 '인생'과 그다지 대단하지 않은 대단한 예술인 '시'에 대하여(신형철, 『인생의 역사』) (0) | 2023.06.10 |